日本100名城とは?一度は行きたいお城の魅力を完全紹介

この記事では日本100名城を特集します。4万から5万も存在したという日本の城の中から選ばれた100選は、とくに重要な城を探訪する手がかりとして最適。一度は行ってみたい有名な城の歴史とみどころを完全網羅しました!

この記事では日本100名城を特集します。4万から5万も存在したという日本の城の中から選ばれた100選は、とくに重要な城を探訪する手がかりとして最適。一度は行ってみたい有名な城の歴史とみどころを完全網羅しました!

もっとみる

- 弘前城(青森県弘前市)

- 根城(青森県八戸市)

- 盛岡城(岩手県盛岡市)

- 多賀城(宮城県多賀城市)

- 仙台城(宮城県仙台市)

- 久保田城(秋田県秋田市)

- 山形城(山形県山形市)

- 二本松城(福島県二本松市)

- 会津若松城(福島県会津若松市)

- 白河小峰城(福島県白河市)

- 関東地方の100名城

- 水戸城(茨城県水戸市)

- 足利氏館(栃木県足利市)

- 箕輪城(群馬県高崎市)

- 金山城(群馬県太田市)

- 鉢形城(埼玉県大里郡寄居町)

- 川越城(埼玉県川越市)

- 佐倉城(千葉県佐倉市)

- 江戸城(東京都千代田区)

- 八王子城(東京都八王子市)

- 小田原城(神奈川県小田原市)

- 中部地方の100名城

- 武田氏館(山梨県甲府市)

- 甲府城(山梨県甲府市)

- 松代城(長野県長野市)

- 上田城(長野県上田市)

- 小諸城(長野県小諸市)

- 松本城(長野県松本市)

- 高遠城(長野県伊那市)

- 新発田城(新潟県新発田市)

- 春日山城(新潟県上越市)

- 高岡城(富山県高岡市)

- 七尾城(石川県七尾市)

- 金沢城(石川県金沢市)

- 丸岡城(福井県坂井市)

- 一乗谷城(福井県福井市)

- 岩村城(岐阜県恵那市)

- 岐阜城(岐阜県岐阜市)

- 山中城(静岡県三島市)

- 駿府城(静岡県静岡市)

- 掛川城(静岡県掛川市)

- 犬山城(愛知県犬山市)

- 名古屋城(愛知県名古屋市)

- 岡崎城(愛知県岡崎市)

- 長篠城(愛知県新城市)

- 近畿地方の100名城

- 伊賀上野城(三重県伊賀市)

- 松阪城(三重県松阪市)

- 小谷城(滋賀県長浜市)

- 彦根城(滋賀県彦根市)

- 安土城(滋賀県近江八幡市)

- 観音寺城(滋賀県近江八幡市)

- 二条城(京都府京都市)

- 大阪城(大阪府大阪市)

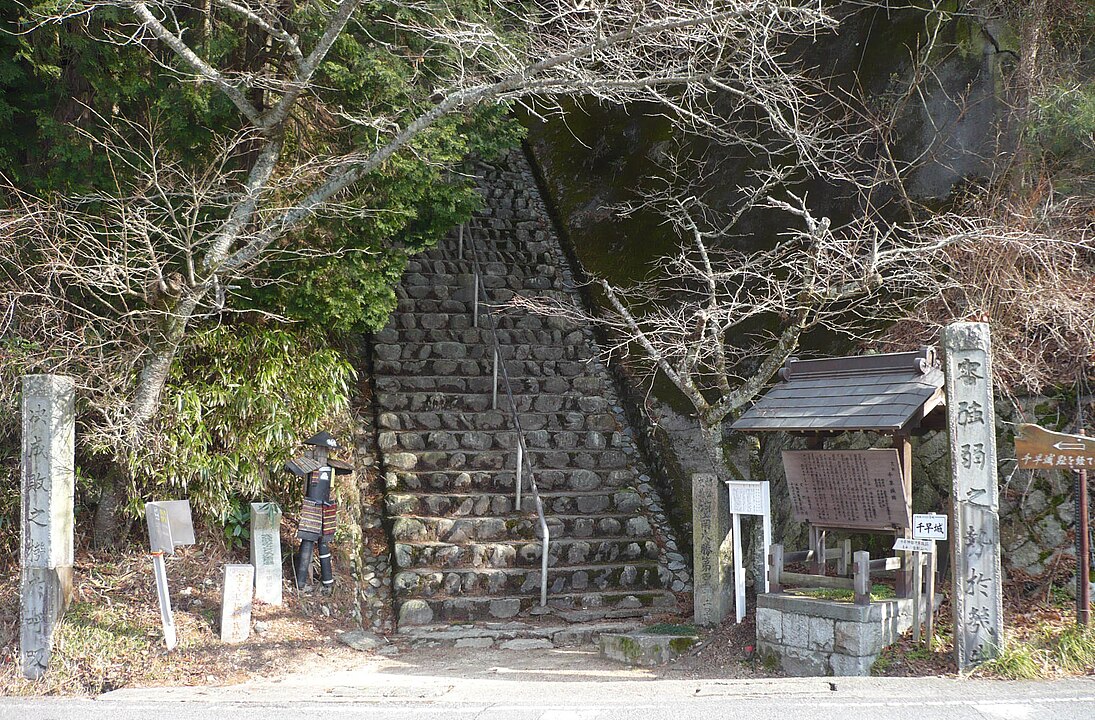

- 千早城(大阪府南河内郡千早赤阪村)

- 竹田城(兵庫県朝来市)

- 篠山城(兵庫県丹波篠山市)

- 明石城(兵庫県明石市)

- 姫路城(兵庫県姫路市)

- 赤穂城(兵庫県赤穂市)

- 高取城(奈良県高市郡高取町)

- 和歌山城(和歌山県和歌山市)

- 中国・四国地方の100名城

- 鳥取城(鳥取県鳥取市)

- 松江城(島根県松江市)

- 月山富田城(島根県安来市)

- 津和野城(島根県鹿足郡津和野)

- 津山城(岡山県津山市)

- 備中松山城(岡山県高梁市)

- 鬼ノ城(岡山県総社市)

- 岡山城(岡山県岡山市)

- 福山城(広島県福山市)

- 郡山城(広島県安芸高田市)

- 広島城(広島県広島市)

- 岩国城(山口県岩国市)

- 萩城(山口県萩市)

- 徳島城(徳島県徳島市)

- 高松城(香川県高松市)

- 丸亀城(香川県丸亀市)

- 今治城(愛媛県今治市)

- 湯築城(愛媛県松山市)

- 松山城(愛媛県松山市)

- 大洲城(愛媛県大洲市)

- 宇和島城(愛媛県宇和島市)

- 高知城(高知県高知市)

- 九州地方の100名城

- 福岡城(福岡県福岡市)

- 大野城(福岡県大野城市)

- 名護屋城(佐賀県唐津市)

- 吉野ヶ里遺跡(佐賀県神埼郡吉野ヶ里町)

- 佐賀城(佐賀県佐賀市)

- 平戸城(長崎県平戸市)

- 島原城(長崎県島原市)

- 熊本城(熊本県熊本市)

- 人吉城(熊本県人吉市)

- 大分府内城(大分県大分市)

- 岡城(大分県竹田市)

- 飫肥城(宮崎県日南市)

- 鹿児島城(鹿児島県鹿児島市)

- 今帰仁城(沖縄県国頭郡今帰仁村)

- 中城城(沖縄県中頭郡北中城村)

- 首里城(沖縄県那覇市)

- 日本100名城に行こう!

\NEWTでおトクに旅行しませんか✈️/

日本100名城とは

日本100名城は、財団法人日本城郭協会が平成18年に選定したお城の100選。日本に4万から5万も存在したといわれる城の中から、厳格な審査で選ばれました。

日本100名城は、各都道府県につき1城以上5城以内という条件で城の推薦を呼びかけ、応募があった名城の中から選ばれました。

選定の基準は「優れた文化財・史跡」「著名な歴史の舞台」「時代・地域の代表」など。城や歴史の専門家による選定委員が文部科学省や文化庁もサポートを受けて100城を選出しました。このようにして選ばれた日本100名城は、城好きなら一度は見ておきたい重要な城や城跡ばかり。いまでは全国の城を探訪するための指標にもなっています。

この記事では日本100名城をすべて紹介していくので、ぜひ参考にしてくださいね!

\NEWTでおトクに旅行しませんか✈️/

北海道の100名城

北海道には100名城に選ばれている城が3カ所あります。

根室半島チャシ跡群(根室市)

日本100名城の1:崖の上に築かれた古い砦

チャシとはアイヌ語で柵や砦という意味。根室半島チャシ跡群は根室半島にある24ヵ所のチャシ跡です。北海道内には約500ヵ所のチャシ跡が存在していて、そのうち根室半島には海に面した崖の上に堀を巡らせたチャシ跡が数多く残っています。

見学できるのはノツカマフチャシ1号・2号とヲンネモトチャシの2ヵ所。どちらも空堀の遺構が残っていて見ごたえばつぐんです。

根室半島チャシ跡群の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 北海道根室市温根元59 |

電話 | 0153-25-3661(根室市歴史と自然の資料館) |

営業時間 | 散策自由 |

五稜郭(函館市)

日本100名城の2:西洋式の星形の城

五稜郭は、江戸時代末期に造られた西洋式の城郭。5つの張り出し部分を持った星型の要塞は、射撃の際にできるだけ死角を減らす形になっています。明治維新後には榎本武揚や新選組の土方歳三たちが率いる旧幕府軍が占拠し、箱館戦争の舞台になりました。

現在は五稜郭タワーからもその特徴的な姿を見ることができます。

五稜郭公園の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 北海道函館市五稜郭町44 |

電話 | 0138-31-5505(管理事務所) |

営業時間 | 五稜郭公園は散策自由 郭内(堀の内側) 4月~10月 5:00~19:00 11月~3月 5:00~18:00 |

松前城(松前郡松前町)

日本100名城の3:外国船の出没に備えて改築された城

松前城は松前慶広が1606(慶長11)年に築城した城。その後、十七世藩主の松前崇広が外国船の出没に備えて津軽海峡の警備強化を図る目的で改築しました。

現在は約250種、10,000本の桜を見学できるお花見スポットとしても人気!周辺には松前藩屋敷をはじめとする観光スポットがたくさんあります。

松前城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 北海道松前郡松前町松城144 |

電話 | 0139-42-2275(松前町商工観光課) |

営業時間 | 9:00~17:00(入館時間は16:30分まで) |

東北地方の100名城

東北には100名城に選ばれている城が10ヵ所あります。

弘前城(青森県弘前市)

日本100名城の4:東北で唯一の現存天守

弘前城は藩政時代に弘前藩を治めた津軽家の居城。現存する日本最北端の天守で、5棟の城門や橋、濠など大規模な城郭が残る敷地は人気の公園になっています。

弘前公園は桜の名所。1715年に津軽藩士が25本の桜を京都から取り寄せたのがはじまりといわれ、現在は約50種類、約2,600本の桜が植えられています。なかでも桜の花びらが外濠の水面を埋めつくす花筏が有名です。

弘前城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 青森県弘前市下白銀町1 |

電話 | 0172-33-8739(弘前市役所 公園緑地課) |

営業時間 | 弘前城公園は散策自由 弘前城本丸・北の郭は9:00~17:00 (さくら祭り期間は9:00~21:00) |

根城(青森県八戸市)

日本100名城の5:南朝方の重要な拠点

根城は南北朝時代に馬淵川に面して建てられた平城。南朝方の根本になるよう根城と名付けられ、実際に南朝方の重要な拠点となりました。防御に重点が置かれ、300年間一度も落城しなかった城です。

現在は史跡の主な部分が史跡根城の広場として公開されています。根城の本丸跡には主殿、工房などの建物を復元してあり、往時の様子を知ることができますよ。

根城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 青森県八戸市根城字根城47 |

電話 | 0178-41-1726(根城の広場) |

営業時間 | 根城の広場・八戸市博物館 9:00~17:00 |

盛岡城(岩手県盛岡市)

日本100名城の6:貴重な石垣で知られる城跡

盛岡城は1597(慶長2)年に初代盛岡藩主の南部信直が築城をはじめた平山城。1686(貞享3)年まで拡張を繰り返しました。

建物は現存していないものの、築城当時から残る石垣がみどころ。すべての石垣に白い花崗岩を使用し、立地や作られた時期によっていろいろな技法が用いられているのがポイントです。

盛岡城址公園の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 盛岡市内丸1-37 |

電話 | 019-681-0722(緑の相談室) |

営業時間 | 散策自由 |

多賀城(宮城県多賀城市)

日本100名城の7:日本三大史跡のひとつ

多賀城は日本三大史跡のひとつといわれる城跡。江戸時代に多賀城碑が発見されたことで、奈良時代や平安時代に陸奥国の行政・軍事・文化的中心都市だったことが判明しました。

そんな多賀城は平野と海を望む丘陵の先端にあった城で、約900m四方にも及ぶ大規模な城だったと考えられています。

多賀城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 宮城県多賀城市市川字城前 |

電話 | 022-368-0134(埋蔵文化財調査センター) |

営業時間 | 散策自由 |

仙台城(宮城県仙台市)

日本100名城の8:伊達政宗が築城した青葉城

仙台城は初代仙台藩主の伊達政宗が築いた城。青葉城とも呼ばれました。関ヶ原の戦いのあとも徳川氏と敵対関係にあった上杉氏との戦いに備えるのが目的の城で、その後は明治時代の廃城令まで約270年間も伊達氏の居城となりました。

現在は、石垣と再建された脇櫓が残されており、青葉山公園として整備されています。本丸跡からは仙台市内、太平洋を一望できますよ。

仙台城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 宮城県仙台市青葉区川内 |

電話 | 022-214-8544(仙台市教育局文化財課) |

営業時間 | 散策自由 |

久保田城(秋田県秋田市)

日本100名城の9:石垣の代わりに土塁を築いていた城

久保田城は1603(慶長8)年に初代久保田藩主の佐竹義宣が築いた平山城。明治13年の火災で焼失するまで、佐竹氏の居城として利用されました。

石垣がほとんどなく、天守もない代わりに自然環境をうまく利用したのが特徴。石を積んだ上に土塁を築く鉢巻土手を巡らせ、天守の代わりに8つの御隅櫓(おすみやぐら)を配置していました。久保田城跡に整備された千秋公園では、再建された本丸表門と御隅櫓を見学できます。

久保田城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 秋田県秋田市千秋公園1-39 |

電話 | 018-866-2154(秋田市都市整備部公園課) |

営業時間 | 千秋公園(久保田城跡)は散策自由 久保田城御隅櫓は9:00~16:30 |

山形城(山形県山形市)

日本100名城の10:東北最大の敷地面積を誇った城

山形城は1357(延文2)年に斯波兼頼が築城した輪郭式の平城。敷地中央に本丸を置き、囲むように二ノ丸、三ノ丸が造られています。敷地面積がとても大きいのが特徴。もっとも広い三ノ丸の面積は約235haもあり、東北地方では最大の城として知られています。

広大な敷地に作られた土塁や堀の一部がそのまま現存。復元された二ノ丸東大手門や一文字門もみどころです。

山形城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 山形県山形市霞城町1番7号 |

電話 | 023-641-1212(山形市観光戦略課) |

営業時間 | 霞城公園 4~10月 5:00~22:00 11~3月 5:30~22:00 |

二本松城(福島県二本松市)

日本100名城の11:二本松少年隊でも知られる城

二本松城は1414(応永21)年に畠山満泰によって築城され、伊達氏や蒲生氏、上杉氏、加藤氏が城主となった城。1643(寛永20)年に丹羽氏を城主に迎えると、明治維新まで丹羽氏の居城となりました。

幕末の戊辰戦争では二本松藩は奥羽越列藩同盟の一員として旧幕府軍と共に新政府軍と戦い、わずか1日で落城。廃城令で全ての建物が失われましたが、現在は再建された箕輪門がシンボルとなっています。

二本松城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 福島県二本松市郭内3丁目、4丁目 |

電話 | 0243-23-1111(二本松市役所) |

営業時間 | 散策自由 |

会津若松城(福島県会津若松市)

日本100名城の12:会津若松のシンボル!難攻不落の城

会津若松城は1384(至徳元)年に葦名直盛が築いた東黒川館を起源とした城。1593(文禄2)年に蒲生氏郷が東日本で初の本格的な天守を建てました。日本唯一の赤瓦の天守は非常に美しく、最上階の展望層からの眺めも見事です。1868(慶応4)年の戊辰戦争では新政府軍の一か月に及ぶ猛攻に耐え、難攻不落の名城と称賛されました。

現在この天守は博物館として公開され、戊辰戦争や白虎隊、会津若松の歴史などについて知ることができます。

会津若松城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 福島県会津若松市追手町1-1 |

電話 | 0242-27-4005 |

営業時間 | 8:30 ~17:00 (最終入場16:30) |

白河小峰城(福島県白河市)

日本100名城の13:関東地方と奥州の境の重要な城

白河小峰城は、関東地方と奥州の境に建てられた城。南北朝時代の1340(興国元)年に結城親朝が小峰ヶ岡に土塁の城を築いたのが始まりで、その場所が小峰ヶ丘であったため、小峰城とも呼ばれていました。その後1627(寛永4)年に築城の名手として知られた丹羽長重が第2代将軍の徳川秀忠の命により改修。近世的な城郭となりました。

藩主の中には名君といわれた松平定信もいます。

白河小峰城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 福島県白河市郭内 |

電話 | 0248-22-1111(白河市役所) |

営業時間 | 小峰城三重櫓 4~10月 9:00~17:00 11~3月 9:00~16:00 |

関東地方の100名城

関東地方には100名城に選ばれている城が10ヵ所あります。

水戸城(茨城県水戸市)

日本100名城の14:水戸徳川家の居城

水戸城は平安時代末から鎌倉時代初期にかけて馬場氏が構えた城館。1609(慶長14)年に水戸徳川家の居城となりました。土造りの平山城としては国内最大級の規模を誇ります。

1945年に戦災により焼失。長い間再建されませんでしたが、2020年に大手門、2021年に二の丸角櫓(すみやぐら)と土塀が復元されました。現在は二の丸角櫓内部で水戸城の歴史に関する展示を見ることができます。

水戸城跡の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 水戸市三の丸2-9-22 |

電話 | 029-224-1111(水戸市役所) |

開場時間 | 9:30~16:00 |

足利氏館(栃木県足利市)

日本100名城の15:氏寺として鑁阿寺となった城

.jpg)

足利氏館は平安時代末期から鎌倉時代初期頃に源姓足利氏2代目・足利義兼が建てた居館。その後、邸内に氏寺が造営され、現在の足利氏館は鑁阿寺となっています。

足利氏館(鑁阿寺)のみどころは国宝の本堂。また当時の姿を残す鐘楼や土塁・水堀なども残っています。

足利氏館(あしかがしやかた)の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 栃木県足利市家富町2220 |

電話 | 0284-20-2230(足利市役所文化課) |

営業時間 | 境内の大日苑は散策自由 |

箕輪城(群馬県高崎市)

日本100名城の16:武田信玄の攻撃に何度も耐えた平城

箕輪城は1512(永正9)年、榛名山の南側の麓に長野業尚が築城した平山城。その敷地は南北に約1,100m、東西に約500mもあり、関東で2番目に広大な城といわれています。

榛名山の尾根や川を防御に利用した城は武田信玄の攻撃を何度も耐え抜きましたが、1566(永禄9)年、ついに信玄の猛攻の前に落城。以後は滝川一益や北条氏邦などが城主を務めました。

箕輪城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 群馬県高崎市箕郷町西明屋 |

電話 | 027-321-1292(高崎市文化財保護課) |

営業時間 | 散策自由 |

金山城(群馬県太田市)

日本100名城の17:山脈に築かれた難攻不落の山城

金山城は1469(文明元)年に標高239mの金山に造られた山城です。山脈に沿って作られた城は全体で300haもの広さ。天守を持たない代わりに敵を防ぐ工夫がいくつも施された難攻不落の砦として知られ、120年間一度も落城しませんでした。そんな城は多くの城主が所有し、最後は豊臣秀吉が入手して廃城としました。

現在は金山城跡として公開されています。

金山城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 群馬県太田市金山町40-98 |

電話 | 0276-20-7090(太田市教育委員会文化財課) |

営業時間 | 散策自由 |

鉢形城(埼玉県大里郡寄居町)

日本100名城の18:断崖絶壁に築かれた天然の要塞

鉢形城は1476(文明8)年に長尾景春によって築かれた平山城。荒川と深沢川が合流する位置の断崖絶壁の上にある天然の要塞で、北条氏による北関東支配の拠点として重要な役割を担いました。豊臣秀吉による小田原攻めの際には後北条氏の城として1ヶ月余り籠城。しかしついに開城し、廃城となりました。

現在は城址公園として整備。公園内の歴史館では地域の歴史や文化を学ぶことができます。

鉢形城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 埼玉県大里郡寄居町鉢形2496-2 |

電話 | 048-586-0315(鉢形城歴史館) |

営業時間 | 散策自由 |

川越城(埼玉県川越市)

日本100名城の19:県指定文化財になっている本丸御殿

川越城は、江戸を守る要となった城。江戸の大手(表門)と呼ばれた小田原城に対して川越城は江戸の搦め手(裏門)と呼ばれました。築城は1457(長禄元)年。現在唯一残っている本丸御殿は1848(嘉永元)年に建てられたものです。大きな建物が残っていますが、これでも残存部分は当時の敷地面積の8分の1程度。当初は16棟の建物で構成されていました。

現在見学可能なのは玄関・大広間・家老詰所。家老詰所には家老たちが会議をしているかのように人形がおかれています。また本丸御殿の近くに残っている中ノ門堀跡もみどころです。

川越城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 埼玉県川越市郭町2-13-1 |

電話 | 049-222-5399(川越市立博物館) |

営業時間 | 9:00〜17:00(入館は16:30まで) |

佐倉城(千葉県佐倉市)

日本100名城の20:水堀に囲まれた城

佐倉城は、1538(天文7)年頃に千葉氏一族の鹿島幹胤が築城を開始した平山城。北側には印旛沼までの低湿地帯、西側と南側には鹿島川と高崎川、東側には鹿島山があり、さらに水堀もあったため、どの方向からも攻めにくい城でした。

明治6年の廃城令で建物はすべて取り壊されましたが、後に遺構の一部を復元。現在は佐倉城址公園として整備されています。

佐倉城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 千葉県佐倉市城内町官有無番地 |

電話 | 043-484-6165(佐倉市都市部公園緑地課) |

営業時間 | 散策自由 |

江戸城(東京都千代田区)

日本100名城の21:現在は皇居になっている巨大な城

徳川家の城として有名な江戸城は、1457(長禄元)年に太田道灌によって築かれた城。その後、徳川家の居城になると大規模な拡張工事が行われ、日本最大の面積を誇る城になりました。1657(明暦3)年の明暦の大火で天守を含む多くの建造物が焼失。その後天守は再建されませんでした。

明治維新で新政府軍へ明け渡された江戸城は現在は皇居になっていますが、一部を公苑として公開。なかでも皇居東御苑は、旧江戸城の本丸・二の丸・三の丸の一部が整備されたエリアで、江戸城の雰囲気を感じることができます。

江戸城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 東京都千代田区千代田 |

営業時間 | 皇居東御苑 3月1日~4月14日・9月1日~9月30日 9:00~17:00 4月15日~8月31日 9:00~18:00 10月1日~10月31日 9:00~16:30 11月1日~2月末日 9:00~16:00 |

八王子城(東京都八王子市)

日本100名城の22:小田原の支城だった名城

八王子城跡は1571(元亀2)年に北条氏照が築いた山城。安土城を参考にしたといわれ、戦国時代には小田原城の支城として活躍しました。標高約445mの深沢山に建てられた堅牢な城でしたが、豊臣秀吉による小田原征伐の一環として上杉景勝や前田利家、真田昌幸たちに攻められ、落城しました。

現在は城跡公園として整備され、公園では城跡の一部や石垣が見られるほか歴史資料館で城跡の歴史を学べます。

八王子城跡の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 東京都八王子市元八王子町3丁目 |

電話 | 042-620-7265(八王子市生涯学習スポーツ部文化財課) |

営業時間 | 散策自由 |

小田原城(神奈川県小田原市)

日本100名城の23:難攻不落と言われた北条氏の居城

小田原城は、約100年間5代にわたって関東を支配していた北条氏の本拠地。15世紀中頃に大森氏によって築城されたといわれ、上杉謙信や武田信玄の攻撃にも耐えた難攻不落の城として知られました。しかし1590(天正18)年に豊臣秀吉の攻撃によって落城。その後、近世化工事で城の姿が一新されています。

明治時代には城のほとんどの建物が取り壊されましたが、江戸時代の図面や模型などを基にして昭和35年に天守を再建。現在は小田原を代表する観光スポットで、天守からは街並みや海を一望できますよ!

小田原城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 神奈川県小田原市城内6-1 |

電話 | 0465-22-3818 |

営業時間 | 9:00〜17:00(入館は16:30まで) |

中部地方の100名城

中部地方には100名城に選ばれている城が23ヵ所あります。

武田氏館(山梨県甲府市)

日本100名城の24:現在は神社になっている武田信玄の居城

武田氏館(たけだしやかた)は1519(永正16)年に武田信虎が築城した居館。その後、武田信玄、武田勝頼も居住しました。甲府盆地を一望でき、館の北東にある要害山の要害城で館を守る仕組みになっています。

武田氏の滅亡後は甲府城が完成するまで織田氏や豊臣氏、徳川氏が家臣団の拠点として利用。武田氏館跡にある武田神社は、大正8年に建てられました。

武田氏館の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 山梨県甲府市古府中町2611 |

電話 | 055-252-2609(武田神社社務所) |

営業時間 | 散策自由 |

甲府城(山梨県甲府市)

日本100名城の25:巨大な天守台がみどころの城跡

.jpg)

甲府城は武田氏滅亡後、1590(天正18)年頃に豊臣秀吉の命によって建てられた城。巨大な天守台がみどころのひとつです。現在はその一部が舞鶴城公園・甲府市歴史公園となり、石垣や再建された門や櫓などが公開されています。

甲府城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 山梨県甲府市丸の内1-5-4 |

電話 | 055-227-6179(舞鶴城公園 管理事務所) |

営業時間 | 散策自由 |

松代城(長野県長野市)

日本100名城の26:武田信玄が築かせた要塞

松代城は、武田信玄が山本勘助に命じて1560(永禄3)年に築かせた平城です。三方が山に囲まれ、千曲川を外堀として活用した天然の要塞。江戸時代には真田氏が10代にわたって城主を務め、明治時代に廃城になるまで300年間も存続しました。

平成7年から環境整備が進められ、大規模な修復と復元工事を実施。現在は人気の観光スポットになっています。

松代城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 長野県長野市松代町松代44 |

電話 | 026-278-2801(真田宝物館) |

営業時間 | 散策自由 |

上田城(長野県上田市)

日本100名城の27:真田昌幸が築いた難攻不落の城

上田城は1583(天正11)年に真田昌幸によって築かれた城。徳川軍を2度も退けたことから難攻不落の城といわれました。

当時の建物は現存しませんが、上田城跡には櫓や門などを復元。上田城跡公園として公開され、当時の面影を感じることができます。

上田城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 長野県上田市二の丸 |

電話 | 0268-22-1274(上田市立博物館) |

営業時間 | 散策自由 |

小諸城(長野県小諸市)

日本100名城の28:日本唯一の穴城

小諸城は平安末期に源氏に仕えた小室光兼が原型を築いたといわれる城。その後1543(天文12)年に武田信玄が攻略し、山本勘助が城郭を整備しました。日本で唯一、城下町や大手門よりも低い場所に本丸がある穴城です。

現在は本丸跡に懐古神社が造られ、城内は小諸城址懐古園として整備されています。

小諸城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 長野県小諸市丁311 |

電話 | 0267-22-0296(懐古園事務所) |

営業時間 | 小諸城址懐古園 9:00~17:00 |

休業日 | 12月~3月中旬の毎週水曜日、年末年始(12月29日~1月3日) |

松本城(長野県松本市)

日本100名城の29:烏城とも呼ばれる現存12天守のひとつ

松本城は現存12天守のひとつ。その起源である深志城は小笠原氏の支城でした。現存する天守は安土桃山時代から江戸時代初期にかけて築かれたもの。黒漆で塗られた外観から烏城(からすじょう)と呼ばれています。

戦国時代に築かれた大天守などは、江戸時代以降の城とは大きく異なる造り。戦うための城であることがよくわかります。

国宝松本城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 長野県松本市丸の内4-1 |

電話 | 0263-32-2902 |

営業時間 | 8:30〜17:00(最終入場16:30) |

高遠城(長野県伊那市)

日本100名城の30:武田信玄が改修した城跡

高遠城は築城された年代がわかっていない城。諏訪一門の高遠氏が居城としていた城だとされています。三峰川と藤澤川の合流地点の河岸の段丘上に造られた城でしたが、1545(天文14)年に武田信玄の侵攻を受けて落城。信玄は山本勘助たちに命じてこの城を大きく改修しました。

明治5年に廃城になると建物はすべて取り壊され、後に公園として整備。現在は桜の名所として知られています。

高遠城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 長野県伊那市高遠町東高遠城跡 |

電話 | 0265-94-2557 |

営業時間 | 散策自由 |

新発田城(新潟県新発田市)

日本100名城の31:50年以上かけて完成した城

新発田城は最初に築かれた年代が明らかになっていない城です。新発田氏の居城でしたが1587(天正15)年に上杉景勝に攻められて落城。その後に城に入った溝口秀勝が新しい新発田城を築きました。新発田城は50年以上の年月をかけて3代目当主溝口宣直のときにようやく完成。水を周囲に巡らせた平城で天守はなかったものの、三階櫓が実質的な天守の役割を果たしていました。

明治維新後には大半の建物が取り壊されましたが、平成16年に三階櫓と辰巳櫓が復元されています。

新発田城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 新潟県新発田市大手町6 |

電話 | 0254-22-9534(新発田市役所生涯学習課) |

営業時間 | 9:00~17:00(11月のみ16:30閉門) |

休業日 | 12月~3月は冬季閉鎖 |

春日山城(新潟県上越市)

日本100名城の32:上杉謙信の居城跡

春日山城は上杉謙信の居城として知られる城。1507(永正4)年に越後国守護代の長尾為景が築いた城でしたが、1548(天文17)年に上杉謙信が大規模な城郭として完成させました。春日山の頂に築かれた春日山城は難攻不落の城として有名。しかし1607(慶長12)年に堀忠俊が福島城を築いて拠点を移したため、廃城となりました。

現在は曲輪跡や土塁、堀などの遺構を見ることができます。

春日山城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 新潟県上越市中屋敷字春日山 |

電話 | 025-544-3728(春日山城跡ものがたり館) |

営業時間 | 散策自由 |

高岡城(富山県高岡市)

日本100名城の33:わずか5年で廃城となった広大な城

高岡城は加賀前田家2代目当主の前田利長が隠居するために1609(慶長14)年に築かれた城。広大な敷地の周囲に水堀を巡らせた城でした。しかし利長が隠居後わずか5年で死去。高岡城は一国一城令によって廃城となりました。

城跡は高岡古城公園として整備。現在でも堀の姿を見ることができます。約2,700本の桜の名所としても有名です。

高岡城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 富山県高岡市古城 |

電話 | 0766-20-1572(高岡市立博物館) |

営業時間 | 散策自由 |

七尾城(石川県七尾市)

日本100名城の34:日本5大山城のひとつ

七尾城は日本5大山城のひとつ。室町・戦国時代に建てられた山城で、城山と呼ばれる山全体を城として利用しています。南北約2.5㎞、東西約1㎞の広大な敷地があり、7つの尾根にそれぞれ曲輪を配置。この7つの尾根が七尾という地名の由来になったといわれています。

七尾城は1589(天正17)年に廃城となり建物は残っていません。しかし石垣などの遺構は当時の状態を保っています。

七尾城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 石川県七尾市古屋敷町タ8-1 |

電話 | 0767-53-4215(七尾城史資料館) |

営業時間 | 散策自由 |

金沢城(石川県金沢市)

日本100名城の35:重要文化財や庭園が見どころの城址公園

金沢城は、加賀藩前田家の居城だった城。その歴史は1583年に加賀藩祖・前田利家が金沢城に入ったことからはじまります。当時は重臣たちの屋敷がある小さな城でしたが、1602年の落雷により天守が消失。その後も火災などが続きました。

現在の金沢城公園の敷地内には江戸時代に建てられた石川門、三十間長屋、土倉(鶴丸倉庫)の3つの重要文化財が現存。ほかに復元された建物もあり、当時の面影を感じることができます。

金沢城公園の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 石川県金沢市丸の内1番1号 |

電話 | 076-234-3800 |

営業時間 | 3月1日~10月15日 7:00~18:00、10月16日~2月末日 8:00~17:00 |

丸岡城(福井県坂井市)

日本100名城の36:江戸時代以前に建設された北陸唯一の現存天守

丸岡城は柴田勝豊1576(天正4)年に築いた平山城。天守は2重3階の望楼型天守で、江戸時代以前に建設された城のなかでは北陸唯一の現存天守です。

自然石を積み上げる野面積みなのにとても強固な天守台の石垣が特徴。また天守の屋根には20kgから60kgある石瓦が約6,000枚も使用されています。現存天守の中で屋根が石瓦で覆われている城は丸岡城だけです。

丸岡城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 福井県坂井市丸岡町霞町1-59 |

電話 | 0776-66-0303(霞ヶ城公園管理事務所) |

営業時間 | 8:30~17:00(最終入場は16:30) 霞ヶ城公園内は散策自由 |

一乗谷城(福井県福井市)

日本100名城の37:朝倉氏の居城となった山城

一乗谷城は標高473mの一乗山に築かれた山城。1471(文明3)年に朝倉敏景が築城し、朝倉氏が103年に渡って居城としました。この城の麓は応仁の乱で京を追われた公家や文化人などが数多く移り住んだ土地。城下町では京文化を取り入れた独自の文化が発展し、北陸の小京都と呼ばれました。

城跡は現在、一乗谷朝倉氏遺跡として一般公開されています。

一乗谷城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 福井県福井市城戸ノ内町 |

電話 | 0776-41-2330 (社団法人 朝倉氏遺跡保存協会) |

営業時間 | 散策自由 |

岩村城(岐阜県恵那市)

日本100名城の38:おんな城主の城としても有名な難攻不落の山城

岩村城は日本三大山城のひとつ。標高717mに築かれた難攻不落の名城です。築城は鎌倉時代初期。戦国時代には織田領と武田領の境で激しい戦いが繰り広げられました。織田信長の叔母であるおつやの方が城主となったことから、おんな城主の城としても知られています。

岩村城の特徴のひとつは、石垣群。その総延長は1.7㎞もあります。

岩村城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 岐阜県恵那市岩村町字城山 |

電話 | 0573-43-3057 (岩村歴史資料館) |

営業時間 | 散策自由 |

岐阜城(岐阜県岐阜市)

日本100名城の39:天守閣からの絶景でも知られる名城

岐阜城は斉藤道三や織田信長の居城として知られる名城。標高329mの金華山の頂上にそびえています。もとは1201(建仁元)年頃に鎌倉幕府の官僚であった二階堂行政が築いたのがはじまり。一度は廃城となりましたが、斎藤利永と斎藤道三が建て直しました。

現在の城は昭和31年に再建されたもの。天守からは360度のパノラマを望むことができます。

岐阜城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 岐阜県岐阜市金華山天守閣18 |

電話 | 058-263-4853 |

営業時間 | 9:30~17:30 10月17日~3月15日は16:30まで |

山中城(静岡県三島市)

日本100名城の40:豊富秀吉によって落とされた山城

山中城は永禄年間(1558~1570年)に小田原城の支城として北条氏康が築いた山城。箱根峠へ抜ける道の途中に西からの敵を防ぐ番城として作られました。豊臣秀吉による小田原攻めがはじまると重要な拠点となり、大改修されましたが、1590(天正18)年に豊臣軍の攻撃を受け、落城しています。

現在は史跡公園として開放。人々の憩いの場となっています。

山中城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 静岡県三島市山中新田字下ノ沢ほか |

電話 | 055-946-6900(三島駅南口 観光案内所) |

営業時間 | 散策自由 |

駿府城(静岡県静岡市)

日本100名城の41:徳川家康の居城

駿府城は徳川家康が築いた城。1585(天正13)年に工事がはじまり、本丸が完成した翌年からここを居城としました。1589(天正17)年には5重7階の天守と二ノ丸までの城郭が完成。豊臣秀吉の国替えで家康は江戸に移動しましたが、その後江戸時代になると1607(慶長12)年から再び居城を駿府城に移しています。

現在は建物は失われましたが、城跡に整備された駿府城公園では再建された東御門などを見学することができます。

駿府城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 静岡県静岡市葵区駿府城公園1−1 |

電話 | 054-221-1121 |

営業時間 | 9:00〜16:30(東御門巽櫓 坤櫓 紅葉山庭園) |

掛川城(静岡県掛川市)

日本100名城の42:日本初の木造復元天守

掛川城は1497~1501(明応6~文亀元)年頃に築かれた平山城。戦国時代に山内一豊により拡張されました。別名は雲霧城。徳川家康が攻撃した際、霧が立ち込めて攻撃ができなくなったという伝説が由来です。

天守は外観が3層で内部が4層。現在の天守は平成6年に再建されたもので、日本初の木造復元天守として知られています。

掛川城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 静岡県掛川市掛川1138-24 |

電話 | 0537-22-1146(掛川城公園管理事務所) |

営業時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |

犬山城(愛知県犬山市)

日本100名城の43:日本最古と考えられている現存天守

%2C_Kitakoken_Inuyama_Inuyama_City_2023.jpg)

犬山城は織田信長の父の織田信康が1537(天文6)年に築いたと考えられている平城。別名は白帝城で、日本最古の現存天守だと推測されています。木曽川沿いの小高い山の上にあり、城の後ろは断崖絶壁であるため、背後から攻めるためには木曽川を渡ったうえで険しい崖を登らなければならないという天然の要塞でした。

犬山城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 愛知県犬山市犬山字北古券65-2 |

電話 | 0568-61-1711(犬山城管理事務所) |

営業時間 | 9:00~18:00(入場は17:30まで) |

名古屋城(愛知県名古屋市)

日本100名城の44:史上最大級の天守を再建

.jpg)

名古屋城は1610(慶長15)年に徳川家康が命じて築かせた城。その前身は那古野城という室町時代に築かれた城で、のちに廃城となっていましたが、家康は各大名の財力を消耗させる天下普請を目的として巨大な城を築かせました。同時に家康は尾張の中心として栄えていた清須の町をまるごと名古屋城下へ引越しさせています。

名古屋城の天守は5層5階地下1階。史上最大級の延床面積でしたが、昭和20年の戦災で焼失しています。現在の天守は市民の寄付によって鉄筋コンクリート造りで再建されたものです。

名古屋城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 愛知県名古屋市中区本丸1-1 |

電話 | 052-231-1700(名古屋城総合事務所) |

営業時間 | 9:00~16:30(天守閣・本丸御殿への入場は16:00まで) |

岡崎城(愛知県岡崎市)

日本100名城の45:徳川家康が城主だった城

岡崎城は1452(享徳元)年に西郷稠頼が築いた城。その後、徳川家康の祖父の松平清康が城を現在の位置に移しました。徳川家康が城主だった城として有名です。

平成19年の発掘調査では日本の城で4番目の規模だったことが判明。天守を含む城郭のほとんどは明治時代に取り壊されましたが、昭和34年に市民の要望で3層5階建の天守がほぼ築城当時の姿で復元されました。

岡崎城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 愛知県岡崎市康生町561 岡崎公園内 |

電話 | 0564-22-2122 |

営業時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) 岡崎城公園は散策自由 |

長篠城(愛知県新城市)

日本100名城の46:長篠の戦いで知られる城跡

長篠城は菅沼元成が1508(永正5)年に築いた城。三河国と遠江国の国境に近いところにあり、交通の要所だったため、多くの戦国武将が奪い合いました。織田信長と武田勝頼による長篠の戦いでも知られています。

1576(天正4)年に廃城となり建物は残っていませんが、長篠城址史跡として整備されています。

長篠城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 愛知県新城市長篠字市場22-1 |

電話 | 0536-32-0162(長篠城址史跡保存館) |

営業時間 | 散策自由 |

近畿地方の100名城

近畿地方には100名城に選ばれている城が16ヵ所あります。

伊賀上野城(三重県伊賀市)

日本100名城の47:大阪を守るために築かれた城

伊賀上野城は1585(天正13)年に筒井定次が築いた城。大阪を守るために築城されました。東寄りに3層の天守を建設しましたが天守は倒壊。現在の伊賀上野城の天守は昭和10年に建てられた模擬天守ですが、その美しさで知られ、伊賀上野のシンボルになっています。

伊賀上野城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 三重県伊賀市上野丸之内106 |

電話 | 0595-21-3148 |

営業時間 | 9:00~17:00(入館は16:45まで) |

松阪城(三重県松阪市)

日本100名城の48:壮大な石垣が残る平山城

松坂城は織田信長や豊臣秀吉の元で出世した蒲生氏郷が1588(天正16)年から3年間かけて完成させた城。標高38mの小さな丘、四五百森(よいほのもり)の上に築かれた平山城です。しかし1644(正保元)年に台風で天守が倒壊。それからは天守台だけが残りました。

現在は松坂城跡として公開。建物はないものの壮大な石垣から当時の城の姿を知ることができます。

松阪城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 三重県松阪市殿町 |

電話 | 0598-23-2381(松阪市立歴史民俗資料館) |

営業時間 | 散策自由 |

小谷城(滋賀県長浜市)

日本100名城の49:織田信長に攻め落とされた浅井氏の居城

小谷城は標高約495mの小谷山南の尾根筋に築かれていた山城。1516(永正13)年または1524(大永4)年頃に浅井亮政が築城したといわれ、浅井氏が3代に渡って居城としました。自然の地形を生かし、南北に長く造られた城でしたが、1573(天正元)年に織田信長が攻め入った小谷城の戦いで陥落。

現在の城跡には建物はなく、土塁や石垣などが残っています。

小谷城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 滋賀県長浜市小谷郡上町 |

電話 | 0749-78-2320(小谷城戦国歴史資料館) |

営業時間 | 散策自由 |

彦根城(滋賀県彦根市)

日本100名城の50:江戸時代の政治体制がよくわかる近世城郭

彦根城は関ヶ原の戦い後の豊臣勢力の監視のために徳川家康が命じて築かせた城のひとつ。1604(慶長9)年に工事がはじまり、約20年もかけて完成しました。日本有数の現存天守のひとつで、国宝にも指定されています。

かつての彦根城は三重の堀と人工河川、城下町を含む大城郭でした。そのうちの中堀より内側の城全体の保存状態がとてもいいことから、江戸時代の政治体制をあらわす代表例だといわれています。

彦根城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 滋賀県彦根市金亀町1-1 |

電話 | 0749-22-2742(彦根城運営管理センター) |

営業時間 | 8:30~17:00 |

安土城(滋賀県近江八幡市)

日本100名城の51:わずか3年で焼失した日本初の本格的天守

安土城は長篠の戦いで武田勝頼に勝利した織田信長が天下統一の拠点として築いた城です。地上6階地下1階の5層7重の天守は日本初の本格的天主。各層の外側は朱色、青色、白色と異なる色で塗られ、最上階は金色だったと伝えられています。信長は1579(天正7)年に入城しましたが、1582(天正10)年に本能寺の変で死去。その年の6月15日に安土城は焼失してしまいました。

1585(天正13)年に八幡山城が築かれると、安土城は廃城となり、現在の城跡には天主台と曲輪、石垣、塀などだけが残っています。

安土城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 |

電話 | 0478-46-4512(安土城天主信長の館) |

営業時間 | 8:30~17:00(入場受付最終16:00) |

観音寺城(滋賀県近江八幡市)

日本100名城の52:寺を要塞化した総石垣の城

観音寺城は標高約433mの繖山に築かれた山城。1335(建武2)年に六角氏頼が敵の侵攻を防ぐために観音正寺を城塞化したのがはじまりと考えられています。応仁の乱以後には石垣を巡らせて防御力をさらに強化。安土城以前の城としては珍しい総石垣の城となりました。しかし織田信長軍の攻撃の前に落城。解体された観音寺城の建材は安土城の資材として利用されました。

現在も観音正寺の境内には城の石垣と考えられる遺構が残っています。

観音寺城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 滋賀県近江八幡市安土町石寺 |

電話 | 0748-46-5616(安土城郭資料館) |

営業時間 | 拝観時間 8:00〜17:00 表林道 8:30~16:00 裏林道8:00~16:30 |

休業日 | 冬期通行止めあり |

二条城(京都府京都市)

日本100名城の53:京都御所内の桂宮御殿を移築

二条城の正式名称は元離宮二条城。二の丸御殿や東大手門など22棟の遺構が古都京都の文化財のひとつとしてユネスコ世界遺産に登録されています。1603(慶長8)年に二条城を築いたのは徳川家康。1624(寛永元)年に第3代将軍の徳川家光が拡張し、御殿や天守などが造られました。しかし1750(寛延3)年の落雷で天守が焼失。その後本丸御殿も焼失しました。現在国宝に指定されている本丸御殿は京都御所内にあった桂宮御殿を移築したものです。

二条城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 京都府京都市中京区二条通堀川西入二条城町541 |

電話 | 075-841-0096(京都市文化市民局元離宮二条城事務所) |

営業時間 | 8:45~17:00(入場は16:00まで) |

大阪城(大阪府大阪市)

日本100名城の54:豊臣築城・徳川築城の2種類があった名城

大阪城は豊臣秀吉が1583(天正11)年から約15年かけて築いた城。初代の天守閣は金箔瓦が施された5層8階建ての複合式望楼型天守で、高さは石垣を含めて約39mありました。しかし豊臣大阪城は大阪の陣で落城。その後、徳川幕府によって1629(寛永6)年に再建されました。徳川大阪城の天守は5層6階建ての独立式層塔型天守で、高さは石垣を含めて約58m。こちらは1665(寛文5)年に落雷によって焼失しました。

現在の天守は昭和6年に大阪市民の支援などによって再建された鉄筋コンクリート造り。初代の豊臣大阪城を模しています。

大阪城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 大阪府大阪市中央区大阪城1-1 |

電話 | 06-6941-3044 |

営業時間 | 9:00~18:00(入館は17:30まで) |

千早城(大阪府南河内郡千早赤阪村)

日本100名城の55:鎌倉幕府討幕のきっかけとなった山城

千早城は楠木正成が1332(元弘2/正慶元)年に築き、約60年にわたって楠木家の居城となった山城。標高1125mの金剛山の中腹、標高666mの尾根上に建てられていました。鎌倉幕府倒幕のために築かれた赤坂城塞群のひとつで、難攻不落の城としても有名。千早城の戦いでは、数十万の幕府軍に対してたった1,000の兵で籠城した楠木側が見事に勝利を収めました。

現在も城の守りの要となった急坂の石段などが残っています。

千早城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 大阪府南河内郡千早赤阪村千早 |

電話 | 0721-72-0081(千早赤阪村役場) |

営業時間 | 散策自由 |

竹田城(兵庫県朝来市)

日本100名城の56:山名持豊が築いた天空の城

竹田城は山名持豊が1431(永享3)年に築造を開始し、1443(嘉吉3)年に完成した城。標高353.7mの古城山の山頂にある城は敵を寄せつけない要塞として君臨しました。しかし1600(慶長5)年に城主赤松広秀の切腹により廃城。

現在建物は残っていませんが、広大な敷地の石垣積みは国内屈指の規模を誇っています。近年は濃霧に浮かぶ幻想的な姿で人気。天空の城、日本のマチュピチュとも呼ばれています。

竹田城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 兵庫県朝来市和田山町竹田字古城山169 |

電話 | 079-674-2120 (情報館 天空の城) |

営業時間 | 3月1日~5月末 8:00~18:00(最終登城17:30) 6月1日~9月中旬 6:00~18:00(最終登城17:30) 9月中旬~12月初旬 5:00~17:00(最終登城16:30) 12月初旬~翌年1月3日 10:00~15:00(最終登城14:30) |

休業日 | 1月4日~2月末は冬季閉山 |

篠山城(兵庫県丹波篠山市)

日本100名城の57:大書院が復元された城

篠山城は徳川家康が諸大名に命じた天下普請で築城された平山城。江戸時代には篠山藩の政治・経済・文化の拠点としての役割を果たしました。1873(明治6)年の廃城令で多くの建物が取り壊しに。唯一残った大書院(おおしょいん)も昭和19年の火災で焼失しました。

その後、平成12年に大書院を復元。また家康の命令で天守は作られなかった天守台の石積みも見ることができます。

篠山城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 兵庫県丹波篠山市北新町2-3 |

電話 | 079-552-4500(篠山城大書院) |

営業時間 | 篠山城大書院 9:00~17:00(受付終了は16:30) |

明石城(兵庫県明石市)

日本100名城の58:巨大な石垣でも知られる平山城

明石城は徳川秀忠の命令で1618(元和4)年に築かれた平山城。西国からの攻撃を想定した城でした。規模は姫路城よりも大きく、守りに徹した作りが特徴。1682(天和2)年から明治維新までの189年間は越前松平氏が10代にわたって城主を務めました。

明治7年に廃城になり、現在城跡は兵庫県立明石公園として整備されています。東西約380mにも及ぶ石垣や春の桜、秋の紅葉が有名です。

明石城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 兵庫県明石市明石公園1-27 |

電話 | 078-912-7600(公益財団法人兵庫県園芸・公園協会) |

営業時間 | 散策自由 |

姫路城(兵庫県姫路市)

日本100名城の59:日本初の世界文化遺産

姫路城は赤松貞範が1346(正平元)年に築城したのがはじまりといわれていますが、現在の姫路城の礎を築いたのは豊臣秀吉。姫路を本拠とするために3層の天守を築き、1581(天正9)年に完成させました。その後、池田輝政が9年をかけて姫路城を本格的に拡張。現存の天守などの建物はこのときに築かれました。

白漆喰総塗籠造りの白い城壁や、5重6階の大天守、3つの小天守が渡櫓で繋がった連立式天守などが特徴。日本初の世界文化遺産にも選ばれました。

姫路城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 兵庫県姫路市本町68 |

電話 | 079-285-1146 |

営業時間 | 9:00~17:00(閉門は16:00) |

赤穂城(兵庫県赤穂市)

日本100名城の60:忠臣蔵でおなじみ赤穂浅野家の居城

赤穂城は1648(慶安元)年から13年をかけて築かれた城。天守台はあるものの天守は造られなかった城です。1701(元禄14)年、忠臣蔵としておなじみの事件で赤穂浅野藩は取り潰しに。明治時代に廃城になると昭和3年には本丸跡に兵庫県立赤穂中学校が建てられました。

現在は天守台の改修や三ノ丸大手門、本丸御殿間取りなどの復元が行われ、赤穂城跡として一般公開されています。

赤穂城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 兵庫県赤穂市上仮屋 |

電話 | 0791-43-6962(赤穂市教育委員会事務局生涯学習課文化財係) |

営業時間 | 本丸、二之丸庭園は9:00~16:30(入園は16:00まで) 本丸、二之丸庭園以外は散策自由 |

高取城(奈良県高市郡高取町)

日本100名城の61:高低差日本一の山城

高取城は、連郭式のとても大きな山城。標高583.6mの高さにある日本三大山城のひとつで、城内の高低差は日本一の390mもあります。築かれたのは1332(元弘2)年。越智邦澄によって築城されましたが、戦がなくなると山上の生活が不便すぎたため、藩主や家臣の屋敷は麓へと移っていきました。

廃城後に建造物のほとんどが失われたものの、今も高石垣などの遺構が残っています。

高取城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 奈良県高市郡高取町高取 |

電話 | 0744-52-1150(観光案内所 夢創館) |

営業時間 | 散策自由 |

和歌山城(和歌山県和歌山市)

日本100名城の62:さまざまな石積みが見られる平山城

和歌山城は1585(天正13)年に豊臣秀長が築いた城。築城の名手と言われた藤堂高虎が手がけた最初の本格的な近世城郭だとされています。和歌山市中心部の虎伏山にある平山城。時代によって石垣の石材や積み方の技法が異なるのが特徴で、自然石をそのまま積み上げる野面積みや、石を加工して積み上げる打込みハギ、花崗斑岩を精密に積み上げる切込みハギという技法を見ることができます。

現在の天守は昭和33年に鉄筋コンクリート造りで復元されたもの。姫路城、松山城と並んで3大連立式天守と呼ばれています。

和歌山城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 和歌山県和歌山市一番丁3 |

電話 | 073-422-8979 |

営業時間 | 9:00〜17:30(入館は17:00まで) |

中国・四国地方の100名城

中国・四国地方には100名城に選ばれている城が22ヵ所あります。

鳥取城(鳥取県鳥取市)

日本100名城の63:城郭の博物館とよばれる山城

鳥取城は16世紀中ごろに山名氏が久松山の地形を利用して築いた要塞がはじまりと伝わる城。山頂部の山上ノ丸では戦国時代から江戸時代初期の城の姿が、麓の山下ノ丸では鳥取藩の頃の姿を見ることができます。

中世から近世までの城の歴史が分かるのが特徴。そのため鳥取城は城郭の博物館と呼ばれています。巻石垣と呼ばれる球状の石垣が有名です。

鳥取城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 鳥取県鳥取市東町 |

電話 | 0857-26-8042(鳥取県立博物館) |

営業時間 | 散策自由 |

松江城(島根県松江市)

日本100名城の64:400年以上建て替えられていない頑丈な現存天守

松江城は1611(慶長16)年に堀尾吉晴によって築かれた城。現存12天守のひとつに数えられ、国宝にも指定されています。壁面のほとんどを黒い雨覆板で覆っていて風雨に強いのが特徴。天守は築城から400年以上の間、建て替えられることなくその姿を保っています。

外観が4重で内部は地上5階地下1階という構造。最上階には壁がない望楼型天守で、天守からは360度のパノラマを見渡すことができます。

松江城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 島根県松江市殿町1-5 |

電話 | 0852-21-4030 |

営業時間 | 天守入場時間 4月1日〜9月30日 8:30~18:00 10月1日〜3月31日 8:30~17:00 受付終了は閉館30分前 本丸開放時間 4月1日〜9月30日 8:00~18:30 10月1日〜3月31日 8:30~17:30 |

月山富田城(島根県安来市)

日本100名城の65:難攻不落といわれた月山の城

月山富田城は難攻不落といわれた城。12世紀に築かれたといわれ、各時代の出雲守護の居城として用いられました。月山の形を生かし、土塁や石垣、堀で整備したのが特徴。3方面からしか攻めることができず、もし城の下段が落ちても中段の山中御殿で防ぎ、そこが落ちてもさらに月山頂上の堀で守りを固めていました。

一度も落城しなかった名城は江戸時代の一国一城令で廃城となり建物は失われましたが、今も石垣など多くの遺構が残っています。

月山富田城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 島根県安来市広瀬町富田2188 |

電話 | 0854-32-2767(安来市立歴史資料館) |

営業時間 | 散策自由 |

津和野城(島根県鹿足郡津和野)

日本100名城の66:雲海に浮かぶ天空の城

津和野城は1295(永仁3)年に吉見頼行が築城を開始し、1324(正中元)年にようやくほぼ完成した城。1555(天文24)年には三本松城の戦いの舞台となりました。その後、落雷などで建物は失われましたが、美しい石垣は現存しています。

条件が整うと雲海に浮かんだようになるため、天空の城と呼ばれ人気です。

津和野城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 島根県鹿足郡津和野町後田 |

電話 | 0856-72-1771(津和野観光協会) |

営業時間 | 散策自由 |

津山城(岡山県津山市)

日本100名城の67:巨大な石垣で知られる城

津山城はもともと鶴山城があった丘陵に森忠政が築いた広大な城。迷路のような通路や多くの櫓で防御を強化していました。とくにひな壇状に築かれた一二三段(ひふみだん)と呼ばれる石垣が特徴。本丸、二の丸、三の丸にそれぞれ高さ約10mの高石垣を設け、標高約50mの鶴山全体が見事な石垣で覆われてます。

明治の廃城令ですべての建築物が失われましたが、現在は備中櫓が復元され、巨大な石垣と合わせて見学可能です。

津山城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 岡山県津山市山下135 |

電話 | 0868-22-3310(津山市観光協会) |

営業時間 | 4~9月 8:40~19:00 10~3月 8:40~17:00 津山さくらまつり期間中 7:30~22:00 |

備中松山城(岡山県高梁市)

日本100名城の68:天守が現存する唯一の山城

備中松山城は1240(延応2)年に秋庭重信が築いたといわれる砦。北から大松山、天神の丸、小松山、前山が連なる臥牛山にあります。当初の砦は大松山にありましたが、徐々に領地を拡大。現存する天守は標高約430mの小松山にあります。この臥牛山は街道を押さえる重要な場所だったため、城をめぐって激しい争奪戦が何度も勃発。なかでも備中松山城の戦いで知られています。

明治の廃城後は放置されていましたが、昭和に入って二重櫓や天守などを修復。山城としては唯一天守が存在するうえに雲海に浮かぶ天空の城としても人気を集めています。

備中松山城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 岡山県高梁市内山下1 |

電話 | 0866-22-1487(松山城管理事務所) |

営業時間 | 4月~9月 9:00~17:30 10月~3月 9:00~16:30 最終入城は閉城時間の30分前 |

鬼ノ城(岡山県総社市)

日本100名城の69:謎に包まれた古代の山城

鬼ノ城は歴史書に一切記されていないため謎に包まれている古代の山城。大和朝廷が国の防衛のために築いたと推測されています。発掘調査では門の跡や敷石などを発見。南と東が急斜面になった天然の要塞であったことがわかっていて、現在は西門が復元されています。その西門から望む瀬戸内のパノラマは絶景として有名です。

鬼ノ城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 岡山県総社市奥坂 |

電話 | 0866-99-8566(鬼城山ビジターセンター) |

営業時間 | 散策自由 |

岡山城(岡山県岡山市)

日本100名城の70:烏城と呼ばれる黒い城

岡山城はもともとこの地にあった石山城を宇喜多直家が大改修して居城としたのがはじまり。息子の宇喜多秀家が1590(天正18)年から8年をかけて石山城を取り込むようにさらに改修し、岡山城が完成しました。真っ黒な外観から烏城とも呼ばれています。

天守と月見櫓、西の丸西手櫓、石山門は明治の廃城令を生き延びましたが昭和20年の空襲で天守と石山門が焼失。焼け残った月見櫓と西の丸西手櫓は重要文化財に指定され、天守は昭和41年に再建されました。

岡山城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 岡山県岡山市北区丸の内2-3-1 |

電話 | 086-225-2096 |

営業時間 | 9:00~17:30(最終入場は17:00) |

福山城(広島県福山市)

日本100名城の71:伏見城から移築された櫓と門もみどころの城跡

福山城は福山藩初代藩主の水野勝成が西からの攻撃を守るために1622(元和8)年に完成された平山城。本丸を二ノ丸、その外側を三ノ丸が囲んだ構造になっています。

天守など一部の建物は廃城令後も残されたものの昭和20年の空襲で焼失。昭和41年に福山市民の寄付金で天守と月見櫓、御湯殿が復興されました。また第2代将軍の徳川秀忠が京都の伏見城から移築させたと伝わる櫓と門は現存。城跡は福山城公園として公開されています。

福山城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 広島県福山市丸之内1-8 |

電話 | 084-922-2117(福山城博物館) |

営業時間 | 福山城博物館 9:00~17:00 |

郡山城(広島県安芸高田市)

日本100名城の72:中国地方を制した毛利元就の居城

郡山城は毛利元就の居城で西日本最大級の山城。奈良県の郡山城と区別するため、吉田郡山城とも呼ばれています。15世紀中頃には存在し、16世紀中頃の元就の時代に全山を城に改修。関ヶ原の戦いの後、減封によって廃城となってしまいました。

現在は天守などの建物は残っていませんが、石垣に使われていた石や井戸の跡、三ノ丸跡などを見ることができます。

吉田郡山城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 広島県安芸高田市吉田町吉田字郡山 |

電話 | 0826-42-0070(安芸高田市歴史民俗博物館) |

営業時間 | 散策自由 |

広島城(広島県広島市)

日本100名城の73:完成に10年を要した平城

広島城は1589(天正17)年に毛利輝元が築城を開始し、大規模な土地造成で10年後に完成した平城。その後、浅野氏が明治維新まで12代に渡って城主を務めました。

明治の廃藩置県後は本丸内に県庁が置かれましたが天守は残り、昭和6年には国宝に指定。しかし昭和20年の原爆投下で焼失してしまいました。現在は昭和33年に再建された鉄筋コンクリート造りの天守が公開されています。

広島城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 広島県広島市中区基町21-1 |

電話 | 082-221-7512 |

営業時間 | 天守 3月〜11月 9:00〜18:00 12月〜2月 9:00〜17:00 入館は閉館の30分前まで |

岩国城(山口県岩国市)

日本100名城の74:ユニークな構造を持つ山城

岩国城は吉川広家が1601(慶長6)年から約6年かけて完成させた城。城下町を持つ平城や平山城が増えた時代に標高約200mの山頂に築かれたユニークな山城です。御土居と呼ばれる日常の居館と横山山頂の戦用の施設が分かれているのも特徴。

廃城となって取り壊されましたが、石垣は現存しています。また山頂の天守も復元。岩国市を一望できる人気の展望スポットになっています。

岩国城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 山口県岩国市横山3 |

電話 | 0827-41-1477(錦川鉄道(株)岩国管理所) |

営業時間 | 9:00~16:45(最終入館16:30) |

休業日 | ロープウエー点検日 |

萩城(山口県萩市)

日本100名城の75:毛利輝元が築いた大規模な城

萩城は1604(慶長9)年に築かれた城。関ヶ原の戦いで西軍の総大将となり東軍に敗れた毛利輝元が広島城を追われたため、この地に築城しました。減封されたとはいえまだ力を持っていた輝元が築いた萩城は5層5階の天守と居館、本丸、二の丸、三の丸、20基の櫓などを整備した大規模な城。その後、13代260年にわたって毛利家の居城となりました。

現在は萩城跡指月公園として整備され、桜の名所にもなっています。

萩城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 山口県萩市堀内字旧城1-1 |

電話 | 0838-25-1826(萩城跡指月公園) |

営業時間 | 4~10月 8:00~18:30 11~2月 8:30~16:30 3月 8:30~18:00 ライトアップは通年 日没~22:00 |

徳島城(徳島県徳島市)

日本100名城の76:江戸時代を通じてこの地を治めた平山城

徳島城は蜂須賀家正が豊臣秀吉の命で築いた城。蜂須賀氏は関ヶ原の戦いでは徳川方で出陣したため減封されることもなく、徳島城主として明治までの約290年間この地を治めました。徳島城は以前から山上にあった渭山城と山麓の寺島城を合わせた大規模な平山城。石垣は阿波の青石と呼ばれる岩で築かれていました。

明治の廃城令で鷲の門以外の建物が撤去され、残ったこの門も空襲で焼失しましたが、平成元年に市民の寄付などで鷲の門が復元されています。

徳島城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 徳島県徳島市徳島町城内1 |

電話 | 088-656-2525(徳島市立徳島城博物館) |

営業時間 | 散策自由 |

高松城(香川県高松市)

日本100名城の77:一度も戦を経験していない海城

高松城は海に面した場所に建てられた日本三大海城のひとつ。豊臣秀吉から讃岐国を与えられた生駒親正が築き、戦を一度も経験していない城として知られています。1868(慶応4)年の鳥羽・伏見の戦い後には朝廷や天皇に敵対する勢力として官軍に包囲されますが、このときも戦うことなく開城しました。

現在残っている建物は月見櫓や水手御門など。天守は明治17年に老朽化を理由に解体されました。海水を取り入れた幅の広い水堀にはタイなどの海水魚が泳いでいるのもみどころです。

高松城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 香川県高松市玉藻町2-1 |

電話 | 087-851-1521 (玉藻公園管理事務所) |

営業時間 | 東門開門時間 4月~9月 7:00~18:00 10月~3月 8:30~17:00 西門は日の出~日没まで |

丸亀城(香川県丸亀市)

日本100名城の78:日本一高い石垣と日本一小さい現存天守を誇る城

丸亀城は生駒親正とその嫡男の生駒一正が築いた城。石垣の名城として知られています。日本一高い石垣の上に日本一小さな天守があることでも有名。そんな天守は現存12天守のひとつで国宝に指定されています。

丘を活用して高く重ねた石垣は合計60m以上の高さ。野面積み、算木積み、打ち込みハギ、切り込みハギなど、さまざまな技法が用いられています。

丸亀城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 香川県丸亀市一番丁 |

電話 | 0877-85-5852(丸亀市観光協会) |

営業時間 | 9:00~16:30(入城は16:00まで) |

今治城(愛媛県今治市)

日本100名城の79:築城の名手が作った日本三大海城のひとつ

今治城は日本三大海城のひとつ。築城の名手といわれた藤堂高虎が1602(慶長7)年から約6年の歳月をかけて完成させました。瀬戸内海に面した場所にあり大きな港も備えるなど海戦に備えた造り。城の出入り口の空間に敵を誘い込んでから閉じ込める構造をはじめて備えた城でもありました。

明治の廃城で多くの建物が壊されましたが、現在は天守や鉄御門などが再建されています。

今治城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 愛媛県今治市通町3-1-3 |

電話 | 0898-31-9233 |

営業時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) 吹揚公園は24時間入園可能 |

湯築城(愛媛県松山市)

日本100名城の80:歴史的価値が高い近世城郭

湯築城は1335(建武2)年前後に河野通盛が築いたといわれる平山城。河野氏は約250年間も伊予国の守護を務めましたが、1585(天正13)年に豊臣秀吉の四国征伐で滅ぼされました。二重の堀と土塁、城内に居住エリアがある近世城郭を作ったのは、河野氏最後の当主となった河野通直。

安土城よりも40年以上前にこの構造を築いていたことや、当時の堀土と土塁がよく残ることから歴史的価値が高い城跡と考えられています。

湯築城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 愛媛県松山市道後公園 |

電話 | 089-941-1480(湯築城資料館) |

営業時間 | 散策自由 |

松山城(愛媛県松山市)

日本100名城の81:現存12天守をもつ四国最大規模の城

.jpg)

松山城は加藤嘉明が1602(慶長7)年に築城をはじめた城。標高約132mの勝山に建てられた平山城で、その規模は四国最大です。また完成までに築城史上最長の25年もかかったことでも有名。姫路城、津山城とともに三大平山城のひとつといわれています。

天守は現存12天守のひとつで、姫路城に次ぐ21棟の重要文化財を持っているのも特色。復元された建物をあわせると50もの建物を見ることができます。

松山城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 愛媛県松山市丸之内1 |

電話 | 089-921-4873 |

営業時間 | 天守 2月~7月 9:00~17:00 8月 9:00~17:30 9月~11月 9:00~17:00 12月~1月 9:00~16:30 入場は終了時間の30分前まで 城山公園堀之内地区は散策自由 |

大洲城(愛媛県大洲市)

日本100名城の82:川を天然の堀とした平山城

大洲城は1331(元弘元)年に伊予国の守護になった宇都宮豊房が築いた城。肱川と久米川が合流する地点の丘に建てられた平山城です。川を天然の堀として利用した城は約200年の間、宇都宮氏の居城として君臨。その後も城主が代わりながら繁栄してきました。

明治の廃城でほとんどの建物は取り壊されましたが、解体をまぬがれた櫓は国の重要文化財に指定され、平成16年には木造天守が復元されました。

大洲城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 愛媛県大洲市大洲903 |

電話 | 0893-24-1146 |

営業時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |

宇和島城(愛媛県宇和島市)

日本100名城の83:海城と平山城の特徴を持つ現存12天守のひとつ

宇和島城は鎌倉時代に造られた板島丸串城がそのはじまり。海城と平山城の2つの特徴を持っているのが特徴です。宇和島城の天守は築城の名人といわれた藤堂高虎が築城。1601(慶長6)年に完成しました。

しかしその後1615(元和元)年に伊達秀宗が入城。2代目城主の伊達宗利の時代に新しい天守が建てられました。この天守は現存12天守のひとつとなっています。

宇和島城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 愛媛県宇和島市丸之内1 |

電話 | 0895-22-2832 |

営業時間 | 天守 3月~10月 9:00~17:00 11月~2月 9:00~16:00 宇和島城/城山公園 3月~10月 6:00~18:30 11月~2月 6:00~17:00 |

高知城(高知県高知市)

日本100名城の84:現存12天守のなかで唯一、本丸御殿も残る城

高知城は土佐藩の初代藩主となった山内一豊が築いた城。大高坂山と周辺の平地を利用して築かれた平山城です。南海道随一の名城といわれ、その美しさも特徴。1727(享保12)年の大火で追手門以外のほとんどの建物が焼けてしまったものの再建し、明治の廃城令でも生き残りました。

現存12天守のなかでも本丸御殿が残っているのは高知城だけ。懐徳館という名の本丸御殿では、武家の序列によって座敷飾りの位置や装飾が違う江戸時代の建築様式を見ることができます。

高知城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 高知県高知市丸の内1-2-1 |

電話 | 088-824-5701 |

営業時間 | 高知城天守・懐徳館など 9:00~17:00(最終入館16:30) |

九州地方の100名城

九州地方には100名城に選ばれている城が16ヵ所あります。

福岡城(福岡県福岡市)

日本100名城の85:九州最大級の巨大な城

福岡城は福岡藩初代藩主の黒田長政が1601(慶長6)年から7年の歳月をかけて築いた城。長政の父で築城の名手といわれた黒田官兵衛も関わっています。47基もの櫓が並び、水掘りは幅50m以上、周囲を囲んだ土塁は高さ7m以上という巨大な城でした。ただし壮大な天守台が残っているものの、天守があったかどうかは今も判明していません。

現在では建物はほとんど残っていないものの、石垣などがほぼ当時の姿を保っていることから国の史跡に指定されています。

福岡城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 福岡県福岡市中央区城内 |

電話 | 092-721-0282(鴻臚館跡展示館) |

営業時間 | 散策自由 |

大野城(福岡県大野城市)

日本100名城の86:飛鳥時代に築かれた日本最古の山城

.jpg)

大野城は飛鳥時代の665(天智4)年から築城がはじまった日本最古の古代山城。大和朝廷が朝鮮からの侵攻に備えて築いた城で、日本書紀にも登場します。後の時代のように天守をもつ城とは違い、土塁と石垣で山を囲んだ形状なのが特徴。

現在は四王寺県民の森として整備され、城跡では貴重な土塁や石垣、礎石などを見ることができます。

大野城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 福岡県糟屋郡宇美町四王寺字猫坂207 |

電話 | 092-558-5000(大野城心のふるさと館) |

営業時間 | 散策自由 |

名護屋城(佐賀県唐津市)

日本100名城の87:秀吉が築いた巨大な城

名護屋城は豊臣秀吉が1591(天正19)年に朝鮮への出兵拠点として築いた城。当時の大阪城に次ぐ2番目の規模の城を約6ヵ月で完成させました。文禄の役や慶長の役の際には城の周囲に全国から160以上の大名が集結。豊臣秀吉が亡くなるまでの7年間は日本の政治の中心になりました。

しかし秀吉の死後には廃城になり、現在は石垣などの遺構だけが残っています。

名護屋城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 佐賀県唐津市鎮西町名護屋 |

電話 | 0955-82-4905(名護屋城博物館) |

営業時間 | 散策自由 |

休業日 | なし |

アクセス | 唐津駅からバスに乗り、名護屋城博物館入口で下車、徒歩約5分 |

料金 | 無料 |

吉野ヶ里遺跡(佐賀県神埼郡吉野ヶ里町)

日本100名城の88:弥生時代に築かれた城のルーツ

吉野ヶ里遺跡は脊振山地南麓の丘陵地帯に築かれた弥生時代の環壕集落。周囲に約2.5kmの外壕とその内側に南北約150m東西約100mの内堀があり、物見櫓を複数配置していることから城のルーツと考えられています。

復元された建物の中には高さ約12mの物見櫓も存在。その上に登れば、吉野ヶ里遺跡が城のような機能を持っていたことがよくわかります。

吉野ヶ里の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手1843 |

電話 | 0952-55-9333 |

営業時間 | 4月1日~5月31日、9月1日~3月31日 9:00~17:00 6月1日~8月31日 9:00~18:00 |

佐賀城(佐賀県佐賀市)

日本100名城の89:県庁にもなった城

佐賀城は鍋島直茂・勝茂父子が龍造寺氏の居城を改修した城。1611(慶長16)年に完成し、以後は鍋島氏の居城となりました。明治時代には佐賀県庁として使用。明治7年には佐賀の乱の舞台となり、鯱の門には今もこのときの弾痕が残っています。

現在は復元された本丸御殿を佐賀城本丸歴史館として公開。佐賀城についてくわしく知ることができる施設として人気を集めています。

佐賀城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 佐賀県佐賀市城内2-18-1 |

電話 | 0952-41-7550(佐賀城本丸歴史館) |

営業時間 | 佐賀城本丸歴史館 9:30~18:00 |

平戸城(長崎県平戸市)

日本100名城の90:3方を海に囲まれた平山城

平戸城は、平戸藩主の松浦鎮信が1599(慶長4)年に築城を開始した城。平戸瀬戸に突き出す丘の上に築かれ、3方を囲む海に守られた平山城です。山頂から海岸線までの亀山全体が城の範囲。地形に合わせた複雑な形になっています。

明治の廃城で狸櫓と北虎口門以外の建物は解体されましたが、現在は天守などを復元。多くの人でにぎわっています。

平戸城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 長崎県平戸市岩の上町1458 |

電話 | 0950-22-2201 |

営業時間 | 4月1日~9月30日 8:30~18:00 10月1日~3月31日 8:30~17:00 |

島原城(長崎県島原市)

日本100名城の91:島原の乱の舞台となった壮麗な城

島原城は1618(元和4)年から松倉豊後守重政が約7年の歳月をかけて築いた城。五層の天守を中心にして大小の櫓を配した壮麗な城の工事は困難を極め、跡を継いだ松倉勝家の悪政もあって1637(寛永14)年には島原の乱が勃発しています。

そんな島原城は明治の廃城令ですべての建物が解体されましたが、現在は天守や櫓などを復元。天守はキリシタン史料館として公開されています。

島原城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 長崎県島原市城内1丁目1183−1 |

電話 | 0957-62-4766 |

営業時間 | 9:00~17:30 (入館は17:00まで) |

熊本城(熊本県熊本市)

日本100名城の92:堅牢な守りを誇る日本三大名城のひとつ

.jpg)

熊本城は加藤清正が1601(慶長6)年から7年の歳月をかけて築いた城。急勾配の石垣や3重6階地下1階建の大天守、渡櫓で繋がれた小天守が特徴で、姫路城、大阪城と並ぶ日本三大名城といわれました。

その後、明治の廃城と西南戦争直前の火災で天守などの建物が失われましたが、築城当時の建物も複数現存。天守は昭和35年に再建され、熊本地震の大きな被害からも令和3年に完全復旧しています。

熊本城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 熊本県熊本市本丸1-1 |

電話 | 096-352-5900(熊本城総合事務所) |

営業時間 | 9:00~17:00(最終入園は16:00まで) |

人吉城(熊本県人吉市)

日本100名城の93:鎌倉時代から相良一族が治めた城

人吉城は鎌倉時代に人吉荘の地頭として赴任した相良氏が築いた城。当初山城だった人吉城は16世紀に石垣造りの城に生まれ変わりましたが、相良氏は明治4年の廃藩置県までこの地を治めました。人吉城は鎌倉時代から明治時代まで同じ領主が代々治め続けた全国的にも珍しい城です。

現在では当時の建物は失われましたが、二の丸や三の丸からは人吉市街地が一望でき、人吉城跡として人気を集めています。

人吉城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 熊本県人吉市麓町 |

電話 | 0966-22-2324(人吉市教育委員会 文化課) |

営業時間 | 散策自由 |

大分府内城(大分県大分市)

日本100名城の94:大分県庁にもなった大規模な城

大分府内城は福原直高が1597(慶長2)年に築城をはじめた城。三重の堀をもつ要塞でしたが江戸時代にさらに整備され、4層の天守閣と23の櫓、5つの門がある大規模な城となりました。

明治時代に廃城となると、城跡は大分県庁として活用。現在は公園として整備されています。現存している建物は宗門櫓と人質櫓。その他にも櫓や橋、大手門が復元されました。

大分府内城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 大分県大分市荷揚町4 |

電話 | 097-537-5639(大分市 文化財課) |

営業時間 | 廊下橋 8:00~18:00 城址公園内は散策自由 |

岡城(大分県竹田市)

日本100名城の95:荒城の月の舞台といわれる城

岡城は1185(文治元)年に緒方惟栄が源義経を迎えるために築いたと伝えられている城。1594(文禄3)年には中川秀成が断崖の上に石垣を築き、塀や櫓などの建物をもつ城に大改修しました。

明治の廃城令で建物はすべて失われ、現在は美しい高石垣が残る岡城跡として公開。滝廉太郎の『荒城の月』は彼が少年期を過ごした岡城跡をイメージした詞だといわれています。

岡城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 大分県竹田市竹田2889 |

電話 | 0974-63-1541 |

営業時間 | 9:00〜17:00 |

飫肥城(宮崎県日南市)

日本100名城の96:美しい石垣が特徴の城

飫肥城は南北朝時代に築かれたと考えられている城。15世紀後半からは約100年にわたって飫肥城をめぐる争いが繰り返され、1587(天正15)年からは伊東氏が300年近く城主になりました。江戸時代には大改修を行って近世城郭に変貌。しかし明治の廃城ですべての建物が取り壊され、残ったのは石垣だけとなりました。

現在は大手門と松尾の丸が復元され、人気の観光スポットになっています。

飫肥城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 宮崎県日南市飫肥10-1-2 |

電話 | 0987-25-5566(飫肥城歴史資料館) |

営業時間 | 9:30~16:30 |

鹿児島城(鹿児島県鹿児島市)

日本100名城の97:西南戦争の舞台にもなった島津氏の居城

鹿児島城は、1601(慶長6)年頃に島津家久が築城を始めた島津氏の居城。背後の城山と麓の居館で構成される城でした。明治6年には本丸、明治10年には西南戦争で二之丸が焼失。西郷隆盛は城山で自刃しています。

居館の正面中央にある御楼門は日本最大の城門。明治6年の火災で焼失しましたが令和2年に復元されました。御楼門と石垣は日没から22時までライトアップを行っています。

鹿児島城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 鹿児島県鹿児島市城山町7-2 |

電話 | 099-222-5100(黎明館) |

営業時間 | 散策自由 |

今帰仁城(沖縄県国頭郡今帰仁村)

日本100名城の98:多くの遺構が残る北山王の居城

今帰仁城は13世紀後半に築城がはじまり、15世紀前半まで拡張が続けられたと推測されている城。かつて琉球が北山、中山、南山の3つの勢力に分かれていた三山時代に本島北部から奄美地方までを支配していた北山王の居城でした。また琉球王国が誕生した後は琉球王府の看守役人の居城にもなっています。

首里城に次ぐ規模をもつ城跡には本門や旧道など多くの遺構が残っているのも特徴。1月中旬から2月上旬にかけて咲く寒緋桜の名所としても知られています。

今帰仁城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊5101 |

電話 | 0980-56-4400 |

営業時間 | 1~4、9~12月 8:00~18:00(最終入場は17:30) 5~8月 8:00~19:00(最終入場は18:30) |

中城城(沖縄県中頭郡北中城村)

日本100名城の99:美しい石積みと絶景で知られる城

中城城は14世紀中期頃から豪族の先中城按司が築城をはじめ、数世代にわたって拡大されたと考えられている城。優美な曲線の石垣や精巧なアーチ門などが特徴で、沖縄の城跡の中でも遺構がもっともよく残っています。直方体に加工した石を一段ごとに高さをそろえて積み上げる布積みや、相方積み、野面積みといった石積みを見ることができるのがポイント。その技術は幕末に日本を訪れたペリーも称賛しています。

また中城城は絶景でも有名。石垣の上からは東シナ海と太平洋が一度に見渡せます。

中城城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 沖縄県中頭郡北中城村字大城503番地 |

電話 | 098-935-5719 |

営業時間 | 8:30〜17:00 5月〜9月は8:30〜18:00 観覧受付は閉門30分前まで |

首里城(沖縄県那覇市)

日本100名城の100:琉球文化を代表する名城

首里城は琉球王国が誕生する以前の14世紀にはすでに存在していたといわれる城。日本の城が石垣を使うようになったのは戦国時代以降ですが、首里城などの沖縄の城は南北朝時代よりも以前から見事な石垣を築いていました。日本や中国、アジア諸国の文化を反映した首里城は独特な史跡として有名。

平成31年の火災で本殿を含む多くの建物が全焼してしまいましたが、現在は残った部分を公開しながら復元工事を進めています。

首里城の基本情報 | |

|---|---|

住所 | 沖縄県那覇市首里金城町1-2 |

電話 | 098-886-2020 |

営業時間 | 城郭内無料区域 4月~6月・10月~11月 8:00~19:30 7月~9月 8:00~20:30 12月~3月 8:00~18:30 城郭内有料区域 4月~6月・10月~11月 8:30~19:00(入場締切 18:30) 7月~9月 8:30~20:00(入場締切 19:30) 12月~3月 8:30~18:00(入場締切 17:30) |

日本100名城に行こう!

日本100名城は2006年に選定された日本の城の100選。城好きならぜったいに抑えておきたい城めぐりの指標となっています。あなたも100名城の制覇を目指してみてはいかがでしょうか。

そして100名城だけで終わらないのがおもしろいところ。2017年には続日本100名城も発表されています。100名城を制覇したら、次はさらにディープな続日本100名城にチャレンジするのもおすすめ。城めぐりの旅は一生の趣味になりますよ!

cover photo by Pixabay